「手すりなんて、まだいらない」

「勝手なことしないでくれ」

「そんな年寄り扱いしないで」

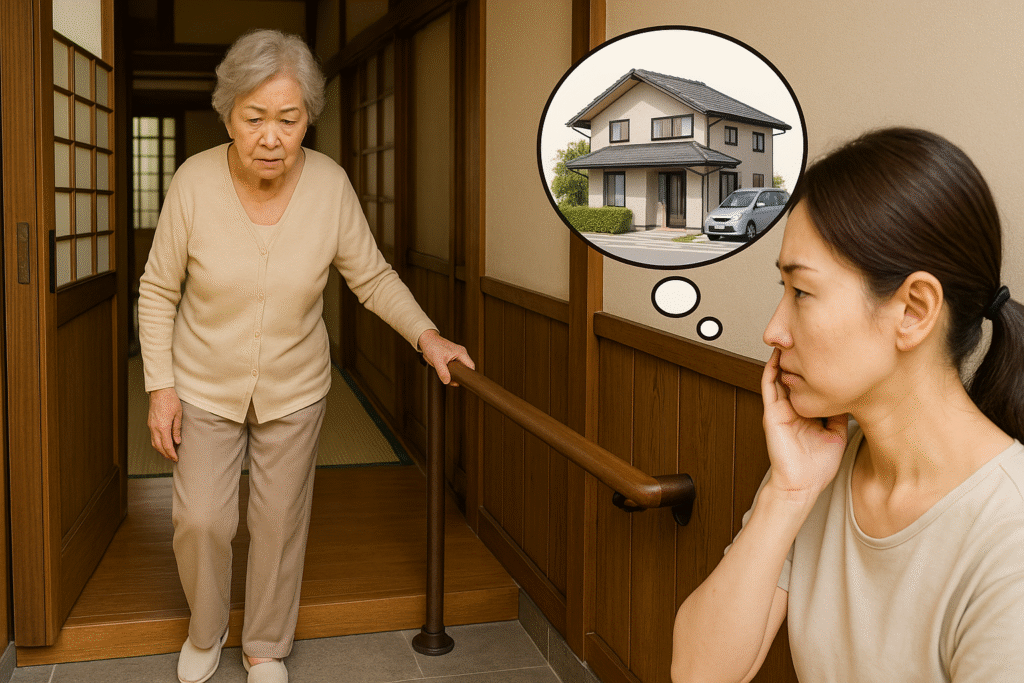

高齢の親の暮らしが少しずつ心配になってきて、

「そろそろ家の中を整えたほうがいいかも」と思い始めたとき。

最初にぶつかる壁は、親自身の“拒否反応”かもしれません。

あなたのその迷い、よくわかります。

「言えば怒られるし、黙ってやると気を悪くされる」

「でも、このままだと危ない気がして、怖い」

そんなふうに心のなかで葛藤しながら、

何もできないまま、時間だけが過ぎていく……

そんなご家族を、私は数えきれないほど見てきました。

私は作業療法士として、

これまで多くの高齢者とそのご家族の暮らしに関わってきました。

最初は手すりや福祉用具に「いらない」と言っていた方も、

実際に使ってみれば、その便利さや安心感に助けられ、

「つけてよかった」と感じていたケースを、何度も見てきました。

この記事では、

なぜ高齢者が変化を拒むのか。

それでも、どうやって環境整備を進めるべきか。

そして、家族が整えたことが結果的に良い方向につながった事例まで。

専門職としての経験と、現場での“リアル”な声を交えて、

丁寧にお伝えしていきます。

「このまま何もしないのは不安だけど、

どう動いていいか分からない」と感じている方へ。

この記事が、“あなたの優しさをかたちにするための一歩”になれば嬉しいです。

なぜ高齢者は“整えること”を嫌がるのか

── 心理的な抵抗と「まだ大丈夫」という気持ち

「そんなのいらないよ」「まだ自分でできるから」

転倒リスクを減らすために環境を整えようとすると、

高齢の親が強く拒否することは少なくありません。

では、なぜ整備を“嫌がる”のでしょうか?

それは、単なる頑固さや意地ではなく、

「まだ自分は大丈夫」「介護が必要な状態ではない」と思いたい、

ごく自然な“人としての心理”が背景にあるからです。

人は、自立心を失うことに大きな恐れを感じます。

たとえ体が衰えてきたとしても、

心は「できるだけ自分の力でいたい」と強く願うものです。

また、手すりや補助道具といった“福祉用具”の存在そのものが、

「もう高齢者扱いなのか」と感じさせ、

心の中にショックや悲しさを生むこともあります。

これは、これまで私がリハビリ現場で関わってきた多くの方が、

口にしなくても“表情”や“行動”に出していた反応です。

とくに、過去に病気や入院で

「人の世話になった経験」があった方ほど、

もう二度とそんな状況にはなりたくないと、

用心深くなっていることもあります。

つまり、拒否の裏には「恐れ」や「プライド」、

「これまでの人生を背負った想い」があるのです。

それを知らずに、ただ「安全のためだから」と押しつけてしまうと、

反発や怒りを生むのは当然かもしれません。

だからこそ、まず大切なのは、

“なぜ嫌がるのか”を正しく理解すること。

その理解が、次の「伝え方」への第一歩になります。

言ってもわからない?ではなく、“伝え方”の工夫を

── 大切なのは「説得」ではなく「共感」と「共有」

「何度言っても聞いてくれない」

「だから結局、もう言わなくなった」

ご家族からよく聞く言葉です。

でも、それは「言い方」がうまく伝わっていないだけかもしれません。

高齢者にとって“環境を変える”ということは、

ただモノを置き換える以上に、

暮らしのリズムや心の安心を揺さぶる行為です。

そこに、家族の正論がぶつかってくると

「責められている」と感じてしまうこともあります。

たとえば、

「転ばないように手すりつけたら?」ではなく、

「この前、お風呂でちょっとふらついたって言ってたから心配で…」

といった“共感の入り口”をつくることで、

相手の心の扉は少しずつ開いていきます。

また、親の“プライド”を守る言い方も大切です。

「もう歳なんだから」ではなく

「今まで無理してたから、そろそろラクしてもいいんじゃない?」

という声かけは、相手の尊厳を損なわずに伝える工夫です。

そしてもうひとつ大事なのが、「一緒に考える」スタンス。

「◯◯を買っておいたから」ではなく

「こういうのもあるみたい。どう思う?」と、

選択肢を示して“共有”することで、

相手自身が選んだという気持ちになり、納得しやすくなります。

現場ではこのような“伝え方の工夫”があるかないかで、

最初の拒否が大きく変わることを何度も見てきました。

言ってもわからない、ではなく、

“わかってもらうための言い方”を探してみる。

それが、最初の一歩になるのです。

“それでも導入してよかった”と変わる瞬間

── 最初は拒んだ人も「やっぱり便利」と感じる理由

「こんな手すりなんて、いらないよ」

「そんなのつけると、余計に年寄りくさく恥ずかしい」

最初は強く反対していた方が、

実際に使い始めると態度が一変する──

そんな場面を、私は何度も見てきました。

たとえば、退院直後のあるご高齢の方。

ご家族が半ば説得して、玄関に据え置き型の手すりを介護保険を使用し、レンタルで設置しました。

本人は「いらないよ」とずっと言い続けてました。

ところが1週間後に病院でお会いしたとき、

「手すりやっぱりあると便利だな。まだ足が心配だったから」

そう照れくさそうにお話されて笑った表情は、今でも忘れられません。

このように、最初の“反対”は本心ではなく

「変化を受け入れるための時間」が必要だっただけなのかもしれません。

そしてもうひとつ大切なのは、

“実際に使ってみると違いがわかる”ということ。

手すりを使ったことで、

「ヒヤッとする瞬間が減った」

「無理なく動けるようになった」

という小さな体験が、本人の“納得”につながります。

つまり、「導入してよかった」と感じるのは

“言葉ではなく、体験を通して”です。

だからこそ、完全に拒まれる前に

「とりあえず置いてみようか」

「使わなくてもいいけど、もし必要になったら使ってね」

という“逃げ道のある提案”も有効です。

福祉用具や環境整備は、

本人が“使って納得する”ことで初めて意味を持ちます。

その機会をつくってあげるのも、

ご家族ができる大切なサポートなのです。

環境整備は“未来の安心”をつくる投資

──「転ばないためにやっておけばよかった」と後悔しないために

「転んでしまったあと、あの時つけていれば…」

現場では、ご家族やご本人からこうした言葉をよく耳にします。

環境整備とは、「困ってから」ではなく

「困る前に」こそ意味のある行動です。

事故の多くは“ほんのちょっとの工夫”で防げる可能性があります。

実際に多いのが、

・玄関でのつまずき

・浴室での転倒

・夜間トイレでのふらつき など

たとえば玄関の段差には、

「手すり付きステップ台」を置くだけで昇り降りがぐっと安全になります。

置くだけのタイプも多く、工具不要で導入しやすいのもポイントです。

👉[手すり付きステップ台のおすすめ]

それぞれ、手すりや段差解消、足元灯など

ほんの一工夫で危険を減らせる場所です。

もちろん、整備をしても転倒リスクが“ゼロ”になるわけではありません。

けれど「転ぶかもしれない不安」を日々抱えたまま暮らすより、

「これがあるから安心できる」という安心材料があるだけで

生活の質は大きく変わります。

環境を整えるということは、

本人の“自立”を守る手助けであり、

ご家族の“心の負担”を軽くすることでもあるのです。

福祉用具の導入や環境整備は、

“介護が必要になったからすること”ではありません。

“これからも元気に暮らすために、できる備え”として考えてみてください。

それは、将来の安心と安全への「とても素敵な家族からのプレゼント」になるはずです。

「環境整備」は“愛情のカタチ”。できることから始めてみませんか?

高齢のご家族の安全が気になる。

でも、何をどう整えればいいのかわからない。

反対されそうで、声をかけづらい。

そんな気持ちを抱えている方は、きっとあなただけではありません。

環境を整えるということは、

決して「年をとったから仕方なくやる」ことではなく、

「これからも自分らしく暮らしてほしい」という、

家族からの優しいサポートのひとつです。

最初はうまく伝わらなかったとしても、

“伝え方”と“提案の仕方”を工夫すれば、

いつか「やっておいてよかった」と思える日がきっと来ます。

まずは、気になる場所に目を向けてみてください。

玄関の段差、浴室の滑りやすさ、寝室の動線…

ひとつずつ、整えていくことができます。

そしてこのブログでは、

そんな「暮らしの中の安心づくり」のヒントを、

現場経験と専門知識をもとにわかりやすくお届けしていきます。

あなたの一歩が、

ご家族の毎日を守る大きな支えになることを願っています。

コメント