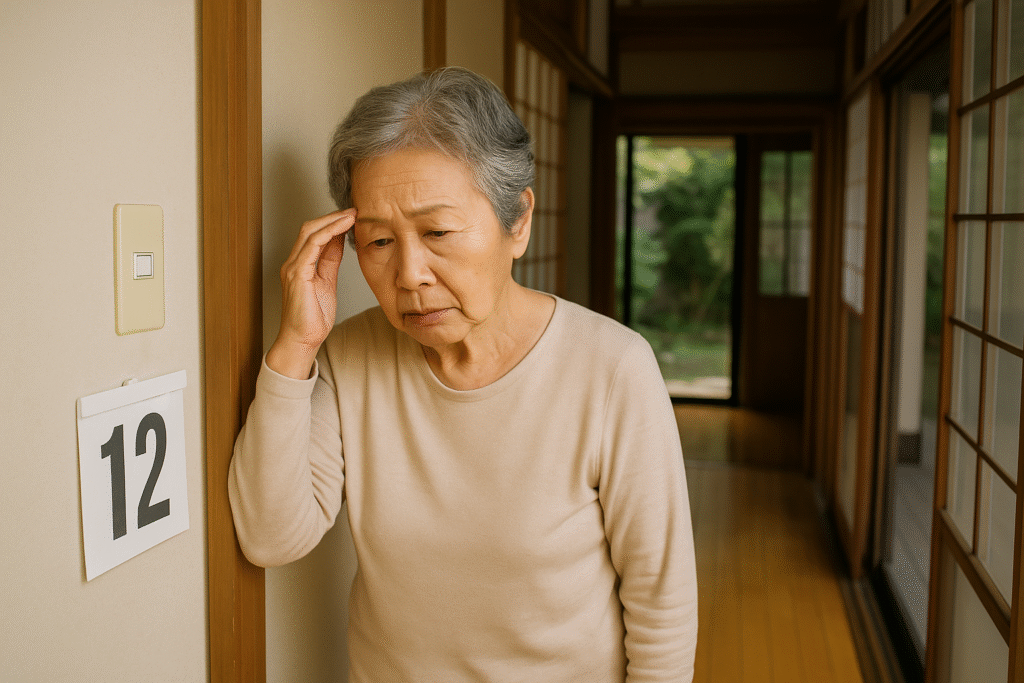

久しぶりに実家に帰省したとき、「あれ、なんだか前より動きが遅くなったかも…」そう感じたことはありませんか?

私たちは普段、親の“元気な姿”を思い浮かべながら生活しています。でも、加齢による変化は少しずつ、確実に進んでいくもの。

昔と変わらないように見えても、ちょっとした動作の中に「老いのサイン」は隠れています。そして、その気づきをきっかけに“住まいの安全”を整えることで、転倒や介護状態への移行を防ぐことも可能なのです。

今回は、親の“老い”に気づいたときに見ておきたいチェックポイントや、環境整備を始める際の心がけ、そして実際に役立つ道具について紹介していきます。

1:親の“老い”に気づくチェックポイント

親の老いは、劇的な変化ではなく「なんとなく前と違うな」という違和感として現れることが多いものです。

その違和感を見逃さず、小さな変化のうちに気づくことが、住環境を整えるタイミングを逃さないために重要です。

🔹 1. 靴の脱ぎ履きに時間がかかる/揃えない

- 玄関で片足ずつ手すりや壁につかまりながら、そろそろと脱いでいる

- 脱いだ靴が大きく開いていたり、つま先が壁に向いたままだったりする

- 玄関の段差をまたぐ動作に時間がかかる、または一度座ってからでないと靴を履けない

▶これは、「バランス感覚の低下」や「股関節・膝関節の柔軟性の低下」のサインです。玄関に手すりやステップ台を設置するだけでも、転倒リスクを下げることができます。

🔹 2. 台所・リビングなどの床に物が置きっぱなしになっている

- 食べかけの食品が出しっぱなし

- テーブルや床の上に物が散乱していて、動線が塞がれている

- 雑巾やゴミ箱の位置が変わっていない(使っていない)

▶「気力や集中力の低下」に加えて、「屈む・持ち上げる」動作への負担感があるケースも。

部屋の整理や、転倒しやすい場所(コード・敷物など)の見直しが必要な状態かもしれません。

🔹 3. 椅子からの立ち上がりで手をつく/時間がかかる

- 肘掛けやテーブルに強く手を押し付けて、ようやく立ち上がっている

- 立ち上がったあとに「ふらつく」動きがある

- 何度も位置をずらしてから立ち上がる

▶この場合は、下肢筋力の低下だけでなく、バランス機能の変化や、転倒に対する“無意識の恐怖”が背景にあることも。

動線の中に手すりを追加するなど、安全対策が求められます。

🔹 4. 同じ話を何度もする/聞き返しが増えた

- 昼に話した話題を夜にまた持ち出してくる

- 名前がなかなか出てこない

- 「ん?なんて?」と会話の聞き返しが増えた

▶認知機能の変化や、軽度の難聴が影響していることもあります。

特に、日常生活に支障は出ていなくても、周囲との“すれ違い”が増えてきているサインです。

まずは安心して話せる環境づくりが重要です。

2:気づいたとき、どう声をかけるか?反発されない伝え方

老いに気づいても、いきなり「危ないから片付けよう」「もう一人じゃ無理だよ」と言ってしまうと、相手のプライドを傷つけたり、拒否感を生んだりしてしまうことがあります。

大切なのは、押しつけにならない“寄り添い方”です。

🔹 1. 「お願い口調」ではじめる

例:

「私がちょっと心配になっちゃってさ」

「○○(お母さん)の家に行くと、いつもホッとするけど、最近ちょっと気になったことがあって…」

▶ 主語を「私」にすることで、親のプライドを守りながら、自分の思いとして伝えることができます。

🔹 2. 「一緒に考えたい」と伝える

例:

「転ばれたら大変だから、一緒に考えようよ」

「大げさじゃなくて、ちょっと工夫できることってないかなって」

▶ 高齢の親は、「決めつけられる」「命令される」と感じると、余計に頑なになる傾向があります。

“対等な立場での相談”を意識しましょう。

🔹 3. 「あなたのため」より「自分が助かる」で伝える

例:

「私が安心するし、子どもにも心配かけずに済むからさ」

「私がもし駆けつけることになったら大変だから、できる工夫だけでも」

▶ 親のためではなく、自分のためだと伝えると、親は素直に受け入れやすくなります。

あくまで“自分の気持ち”として話すのがコツです。

🔹 4. 「どっちがいい?」の二択で聞く

例:

「玄関のところ、手すりか段差の低いステップ台だったら、どっちがいい?」

「夜のトイレ、足元にライトつけるのと、廊下に手すりつけるの、どっちが安心?」

▶ 「整備するか・しないか」ではなく、「どちらの方法が合いそうか」という選択肢を出すことで、本人の自尊心を守りながら前向きな決断に導けます。

🔹 5. 「嫌ならやめよう」で安心を与える

例:

「試してみて、合わなかったら外そう」

「ちょっとだけ使ってみて、やっぱりいらないってなったら考え直せばいいし」

▶ 「今すぐ全部変える」と思うと身構えてしまう親も多いもの。

「あとで変えられる」と伝えることで、導入へのハードルが下がります。

🟡 ポイント:高齢者は“自分で決めた”という感覚を大事にする傾向があります。

押しつけではなく、「気にかけてくれてる」と思える伝え方が、信頼と安心感につながります。

3:住まいを整えると、どんなふうに変わるのか?

「ちょっとの工夫で、こんなに変わるんだ」

そんな“体感の変化”が起こると、高齢者本人の気持ちも、家族の安心感も大きく変わります。

🔹 1. 本人が感じる変化

- ヒヤッとする場面が減る

→ 玄関でつまずきそうになる、不安定な体勢でのトイレの立ち上がり…

こうした「日常のちょっとした恐怖心」が減り、動作に余裕が出ます。 - 「自分でできる」が増える

→ 起き上がり・立ち上がり・歩行が楽になると、自立した生活が続けられる。

介助を頼まずに済む場面が増え、気持ちも前向きに。 - 無意識のストレスが減る

→ 「怖いから気をつけて…」という緊張がなくなり、のびのびとした暮らしに。

🔹 2. 家族が感じる変化

- 心配事が減る

→ 転倒・骨折のリスクが少しでも減れば、離れていても安心感が違います。 - 訪問時の介助が楽になる

→ ステップや手すりがあるだけで、外出やトイレ介助の負担がぐっと軽くなります。 - 介護のきっかけがポジティブに

→ 本人の変化を見て「やってよかったね」と言えると、次の整備への提案もしやすくなります。

🔸 実際に多い声(筆者の現場経験から)

- 「最初はイヤイヤだったけど、今は“ないと困る”って言ってるんですよ」

- 「玄関の段差に手すりをつけただけで、歩き方も安定した感じがします」

- 「親の表情が穏やかになって、電話のときの声も明るくなった気がします」

🍀 住環境の整備は、“自立をうばう”ためではなく、“自立を守る”ためのサポートです。

高齢者本人も家族も、前向きに生活を続けていける“ちいさな革命”のひとつかもしれません。

✅ まとめ|親の“老い”に気づいたら、できることから少しずつ

「前より動きが遅くなったかも…」

そんな小さな気づきは、親の暮らしを守るための大切なサインです。

ですが、いきなり「環境を変えよう」「道具を入れよう」と言っても、本人にはピンとこないこともあります。

だからこそ、

できることから少しずつ、自然な形で“気づき”を伝え、安心して暮らせるよう整えていくことが大切です。

🔸 まずはできること3つから

- 親の変化に「気づく」

- 話し合いの“きっかけ”をつくる

- 小さな道具から「整備」を始めてみる

安全な住まいづくりは、

“介護の始まり”ではなく、“自立を守るための投資”です。

プレゼントのように、

思いやりの気持ちと一緒に手すりや滑り止めマットを届けてみませんか?

親にとっても、あなたにとっても、

今より少し安心して過ごせる日々につながります。

💡このブログでは、そんな「ちょっと先の安心」のために役立つアイデアや道具をこれからも紹介していきます。

もし気になることがあれば、コメント欄などでお気軽にご相談くださいね。

ちなみに、夜間の移動時に“つまずきやすい”のは、どんなに元気な方でも起こりうること。

特に廊下やトイレの前など、「暗いまま歩いているうちに…」というケースは少なくありません。

最近は、【足元を照らすセンサーライト】も進化していて、

人の動きに反応してほんのり灯るタイプや、コンセント式・電池式・USB充電式のものなど、様々ありライフスタイルに併せて選びやすくなっています。

ちょっとしたプレゼントとしてもおすすめです。

「夜トイレに行くときに明るいと安心だよね」と、さりげなく渡してみてはいかがでしょうか?

コメント