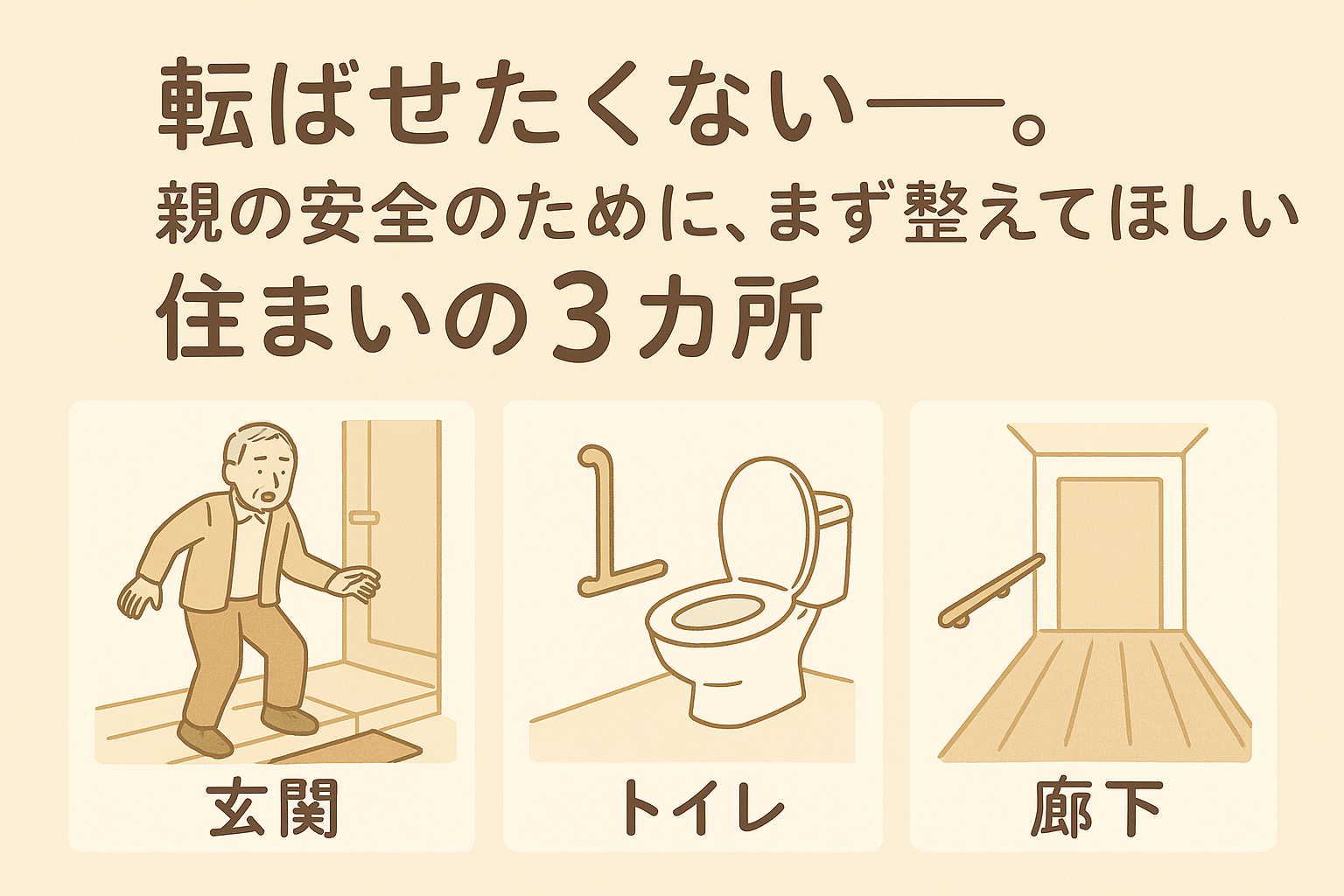

「そろそろ親の家、何かしないと危ない気がするんだよね…」

離れて暮らす高齢の親のことを思い浮かべたとき、

ふとそんな不安がよぎる瞬間が増えてきた方へ。

転倒は高齢者にとって命に関わることもある重大なリスクです。

でも、「まだ元気そうだし」「嫌がられたら困るし」と

つい様子を見るだけで終わってしまう──そんな気持ちもよく分かります。

だからこそ今回は、

作業療法士として高齢者の転倒予防に関わってきた立場から、

まず整えてほしい“住まいの3カ所”を厳選してお伝えします。

大がかりなリフォームではありません。

手すりひとつ、照明ひとつでも、「転ばせない環境」はつくれます。

親を思うあなたの気持ちが、具体的な行動につながるように。

現場で見てきたリアルな視点で、やさしく解説していきます。

最初に整えたい場所は「玄関」です。

「出かける」ときも「帰ってくる」ときも、

必ず通るこの場所は、高齢になると“危ない動き”がたくさん潜んでいます。

特に注意したいのが、

✔ 靴を履いたり脱いだりする中腰姿勢

✔ 段差をまたぐ動作(昇り降り)

✔ ドアの開け閉めと同時にバランスを取る動き

ほんのわずかなつまずきが、

転倒や骨折、そしてその後の寝たきりにつながるケースも珍しくありません。

■ 導入におすすめの対策

- 据え置き型の手すり

→ 工事不要。置くだけで昇降時の支えに。嫌がられにくく設置もしやすい - 玄関マットや段差解消ステップ

→ 小さな段差をなだらかに、足の引っかかりを減らす - 照明の明るさを見直す

→ 夕方以降は影になりやすく、明暗の差でつまずきやすい

「まだ大丈夫そう」な今のうちに、小さなサポートを加えておくことで

“転ばせない環境”を無理なく作ることができます。

2つ目に整えておきたいのが「トイレ」。

一見コンパクトで安全そうに思えますが、

実は“立つ・座る・向きを変える”といった動作が集中する、

高齢者にとっては非常にリスクの高い場所です。

たとえばこんな場面を想像してみてください。

──夜中に目が覚め、足元がおぼつかないままトイレへ。

便座に座るときにグラッと傾き、

あわててタンクや壁に手を伸ばす……。

そんな“あと一歩”のところで、

実際に転倒してしまった方を何人か聞いています。

高齢になると、立ち座りに必要な太ももの筋力や

バランスを保つ能力が低下します。

特に夜間は体が冷えていたり、血圧の変動や寝不足などでふらつきやすく、

「普段できている動作」こそが危険になるのです。

■ こんな工夫をしてみましょう

- 据え置きタイプのトイレ手すり

→ 腰を下ろす・立ち上がるときに“しっかりつかめる場所”があるだけで安定感が大きく変わります。

→ 工事不要なので、設置のハードルも低く、プレゼントとしても◎。 - 便座を高くする“補高便座”

→ 立ち上がり時の角度がゆるやかになり、力を入れすぎずに動けます。 - 足元にセンサー付きライトを

→ 夜中に目が覚めて、薄暗い廊下やトイレへ向かうとき、

足元が自動で照らされるだけで、転倒リスクは格段に下がります。

ほんの少しの工夫で、

“事故になりやすい場所”を“安心して使える場所”に変えることができるのがトイレ。

誰にも気づかれずに起きがちな「家庭内の転倒」を防ぐためにも、

まずはここから整えてみてください。

転倒リスクが高い場所と聞いて、

トイレや浴室など“動作の多い場所”を思い浮かべる方は多いかもしれません。

ですが、実は転倒事故が多いのは──

「何もない」廊下や部屋の移動中だったりもします。

たとえばこんな場面を想像してみてください。

──朝、寝室から廊下に出て、キッチンへ向かう母。

まだ目も覚めきらず、照明もつけずに歩き出し、

ふとした足のもつれで足元がふらつく。

「とっさにつかまる場所がなかったんです」

そう語るご家族は少なくありません。

若い頃は無意識にできていた歩行や方向転換も、

年齢とともにバランス感覚や筋力が低下し、

ちょっとした段差やスリッパのズレで転んでしまうのです。

■ 廊下や居室の動線を整えるポイント

- 手すりを「つける」よりも「つかまれる場所をつくる」意識で

→ 廊下に手すりをつけるのが理想ですが、

工事が難しい場合は、家具の位置や壁際の補助手すりを活用する方法もあります。 - 足元照明・人感センサー付きライトの設置

→ 特に夜間や早朝の移動では、足元の明るさが安全に直結します。

コンセント型のライトや、置くだけのセンサーライトもおすすめです。 - コードや敷物を整理し、床を“見える状態”に保つ

→ 電気コード、ずれたカーペット、新聞紙──

それらは高齢者にとって「見えない障害物」です。

転倒は、準備ができていない“何気ない一歩”で起こります。

だからこそ、意識して整えることで大きな事故を防げるのが、

この「廊下・居室の移動動線」なのです。

私はこれまで、作業療法士として多くの方の「転倒後」に立ち会ってきました。

──ほんの数センチの段差で足をとられ、転んでしまった

──トイレで立ち上がろうとしたとき、つかまる場所がなかった

──夜中の移動でふらつき、玄関の段差に足をぶつけた

倒れてしまった方も、ご家族も、口を揃えて言います。

「わかってたんです。本当は先に片付ければよかった…」

「手すりをつけようか迷っていたのに、つい後回しにしてしまって」

その言葉を何度も聞いてきました。

転倒は、その瞬間だけの出来事ではありません。

骨折すれば、入院・手術・リハビリ……と続きます。

その間に筋力や体力は落ち、

「もう歩くこと」さえ叶わなくなる方もいます。

それだけではありません。

転んだことによって、「外に出るのが怖くなった」

「自信がなくなって何もやりたがらない」と

生活の質そのものが変わってしまうケースも少なくないのです。

だからこそ私は、

「まだ元気な今からでも、家の中を整える価値がある」と強く思っています。

もちろん怪我してしまった後でも整備する意味は大いにあります。

手すりを置く

照明を足元に増やす

滑り止めマットを敷く

たったそれだけのことで、

“転ばなかった未来”をつくれるかもしれない。

整備したからといって、100%転ばないわけではありません。

でも、転倒の可能性を確実に減らすことはできる。

そしてそれは、高齢の親の“健康資産”を守る行動であり、

あなた自身の「もしものときに後悔しないための準備」でもあります。

私は、住環境の整備や福祉用具の導入を、

単なる“便利グッズ”ではなく、

家族の暮らしと気持ちを支える道具のひとつとして伝えたいです。

たとえ小さな一歩でも、

その工夫が、転ばせない・後悔しない未来につながることを、

どうか知っておいてほしいのです。

転倒は一瞬。

でも、その一瞬が、高齢の親の生活を大きく変えてしまうことがあります。

歩けなくなる

外に出られなくなる

自信をなくして、笑顔が減ってしまう

そうした“もしもの未来”を少しでも遠ざけるために、

できることがあります。

それは、大がかりなリフォームではありません。

置くだけの手すり、明かりの工夫、滑りにくい床マット……

ちいさな備えでも、暮らしの安心感は大きく変わります。

整えるということは、

「何かあってからでは遅い」と感じている、

あなたの“やさしさ”をかたちにする行動です。

そしてそれは、

親の自立を支えることでもあり、

あなた自身が「してあげられた」と思えるための準備でもあります。

どうか、“転ばない暮らし”のために、

できるところから、ひとつずつ整えてみてください。

その一歩は、家族の未来を守る力になります。

「まずはどこから?」という方には、転倒リスクが高い玄関まわりから整えるのがおすすめです。以下のようなアイテムがその第一歩になるかもしれません。

コメント